计算机屏幕图像的截取在屏幕的录制、计算机远程控制以及多媒体教学软件中都是关键术,基于Windows操作系统有多种截屏方法,研究的重点集中在如何快速有效的截取DBI(Device-Independent Bitmap)格式的屏幕图形数据。现在商业软件流行的截屏技术主要采取的Api Hook技术,但这种技术一次截屏仍有较大的时间消耗,这样就对运行软件的硬件仍有较多的限制,而且是一种非标准的技术,不为微软公司所推荐。

1截屏技术

1.1使用api hook技术

使用api hook技术截屏基于一下的原理;多数屏幕图形的绘制都是通过调用用户态gdi32.dll中的绘图函数实现的,如果利用api hook技术拦截系统中所有对这些函数的调用,就可以得到屏幕图形刷新或变化的区域坐标;然后使用api函数bitblt将刷新或者变化后的屏幕区域的ddb格式的位图拷贝到内存中,接着使用函数getbits将ddb位图转换为dbi位图,最后压缩、存储或者传输。

这种方案只有捕捉到变化,才进行截屏。这样每次截屏都是有效的操作。每次(第一次除外)仅截取了栓新或变化部分,从根本上解决了数据量大的问题。但是这种技术仍然有一下缺点:1实际截屏采用的api函数,截取的是ddb位图,要经过一次格式转换,耗时较大。2如果屏幕变化区域矩形的坐标r1、r2、……rn相继到达,为了不是屏幕变化的信息丢失,通常不是逐个截取,而是将矩形坐标合并,这样就可以截取并未变化的区域,不经增加截屏的时间消耗,而且产生冗余数据。3该技术不支持directdraw技术,由于应用程序可能使用directdraw驱动程序进行直接操纵显示内存、硬件位块转移,硬件重叠和交换表面等图形操作,而不必进行gdi调用,所以此时api hook技术将失去效用,不能捕捉屏幕变化。4api hook技术在屏幕取词,远程控制和多媒体教学中都有实际的应用,但是这种技术是一种非标准的技术,微软公司并不推荐使用。

1.2 使用图形驱动技术

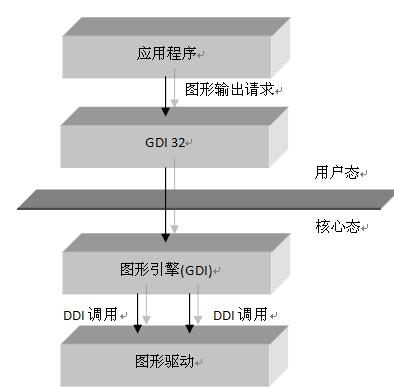

该技术的原理:应用程序调用win32 gdi 函数进行图形输出请求,这个请求通过核心模式gdi发送。核心模式gdi把这些请求发送到相应的图形驱动程序。如,显示器驱动程序,通信流如图。现将该技术详细解释如下:

(1)显示器驱动输出一系列设备驱动程序接口DDI(Device Driver Interface)函数供GDI调用。信息通过这些入口点的输入/输出参数在GDI和驱动程序之间传递。

(2) 在显示器驱动加载时,GDI调用显示器驱动程序函数DrvEnableDriver,在这里我们向GDI提供显示器驱动支持的,可供GDI调用的DDI函数入口点,其中部分时将要Hook的图形输出函数。

(3) 在GDI调用函数DrvEnableDriver成功返回后,GDI调用显示器驱动的DrvEnablePDEV函数,在这里可以设置显示器的显示模式,然后创建一个PDEV结构,PDEV结构是物理显示器的逻辑表示。

(4) 在成功创建PDEV结构之后,显示驱动为视频硬件创建一个表面,该表面可以是标准的DIB位图管理表面,然后驱动程序使该表面与一个PDEV结构相关联,这样显示驱动支持的所有绘画操作都将在该DIB位图表面上进行。

(5) 当应用程序调用用户态GDI32.DLL中的绘图函数发出图形请求时,该请求将图形引擎通过相应的DDI函数发送到显示驱动,显示驱动程序将这次图形变化事件通知应用程序。

(6) 应用程序接受到通知后,调用函数ExtEscape发出一个请求,并通过参数传递一个缓冲区Buffer,图形引擎调用DDI函数DrvEscape处理应用层的ExtEscape调用,将变化部分的图形数据从其创建的表面拷贝Buffer,这样数据就从核心层图形驱动传到应用层。

(7) 应用程序接收到的图形数据已是DIB标准格式,所以可以直接进行压缩传输或储存。

1.3图形驱动技术的特点

上面叙述了采用图形驱动实现屏幕实现截屏的原理和过程,可以看出这种技术涉及核心图形驱动的编写,实现上较为复杂,而其具备的优点主要为:

(1) 驱动技术只截取变化的屏幕区域,这一点与API Hook技术相当;但驱动技术是一种标注技术,为微软公司所推荐。

(2) API Hook技术在实际截屏时,采用API函数实现,截取DDB位图,必须经过一次DDB到DIB的转换;而驱动技术直接从其管理的DIB位图(表面)中将截取区域的图形数据拷贝到应用程序,显著的降低了一次截屏的时间消耗。

(3) 如果屏幕图形小区域范围变化较快,屏幕变化区域矩形坐标R1、R2、R3……、Rn相继到达,由于一次截屏时间消耗降低,区域矩形坐标叠加的概率变小,这样屏幕变化区域及时的得到了处理,不仅增加了连续性,而且截屏时间消耗和产生的数据量一般不会出现峰值,这也是这种技术的优越之处。

经过以上对比,无论是做远程桌面还是屏幕录制,基于MirrorDriver的屏幕截取将会是一个不错的选择,无论从性能占用资源的大小(主要是cpu),取得的数据量来说都要优于Hook。

最近在做远程桌面的传输,所以有必要研究一下Mirror,这项技术在很多软件中都有应用。但是开源的driver我还没有看见过,因为没有精力去编写。所以才用网上的免费的driver同时也提供了api文档。

driver内部实现的原理大致就是把显示输出拷贝到一个缓冲区当中,并且记录每次屏幕更新的矩形区域。根据这些输出,应用程序就很容易得到缓冲区中的数据了。